自分を体感することで、旅は深くなるという話。

物語はいつも突然始まるものだ。

とある平日の午後。

ふと思い立って、

温泉地に佇む小さな宿へ向かった。

誰かと約束した旅ではない。

ただ自分の時間に、

そっと寄り添いたかっただけだ。

館内に一歩足を踏み入れると、

静かな空気が身体を包み込む。

部屋に案内され、

鞄を置いて、

ふと窓辺に目をやる。

そこには、

一冊のノートと一本のペンが、

静かに置かれていた。

「せっかくのひとり時間。

今日は自分の心と向き合ってみませんか?」

宿からのそんな小さなメッセージだった。

──

現代は思考の「余白」を失いやすい時代だ。

SNSの通知。

終わらないタスク。

他人の評価。

毎日を駆け抜けるうちに、

ふと「私って本当はどうしたいんだっけ?」と

立ち止まる瞬間が訪れる。

誰かと話すでもなく、

誰かに合わせるわけでもなく、

ただ静かに流れる時間の中で、

自分の輪郭をそっと取り戻す。

そんな旅を私たちはどこかで

求めているのかもしれない。

──

特に女性のひとり旅は年々増えている。

観光庁の調査では30代女性の約4人に1人が「自分のための時間を過ごしたくて一人旅を選んだ」と答えている。

さらに「癒し」「リフレッシュ」「気分転換」といった感情の回復を目的とした理由が、

全体の6割以上を占めているという。

旅先では、

何も劇的なことが起こるわけではない。

けれどほんの少し心をゆるめるだけで、

世界の見え方が変わる。

まるで深く沈んでいた自分自身と、

もう一度握手を交わすような感覚だ。

──

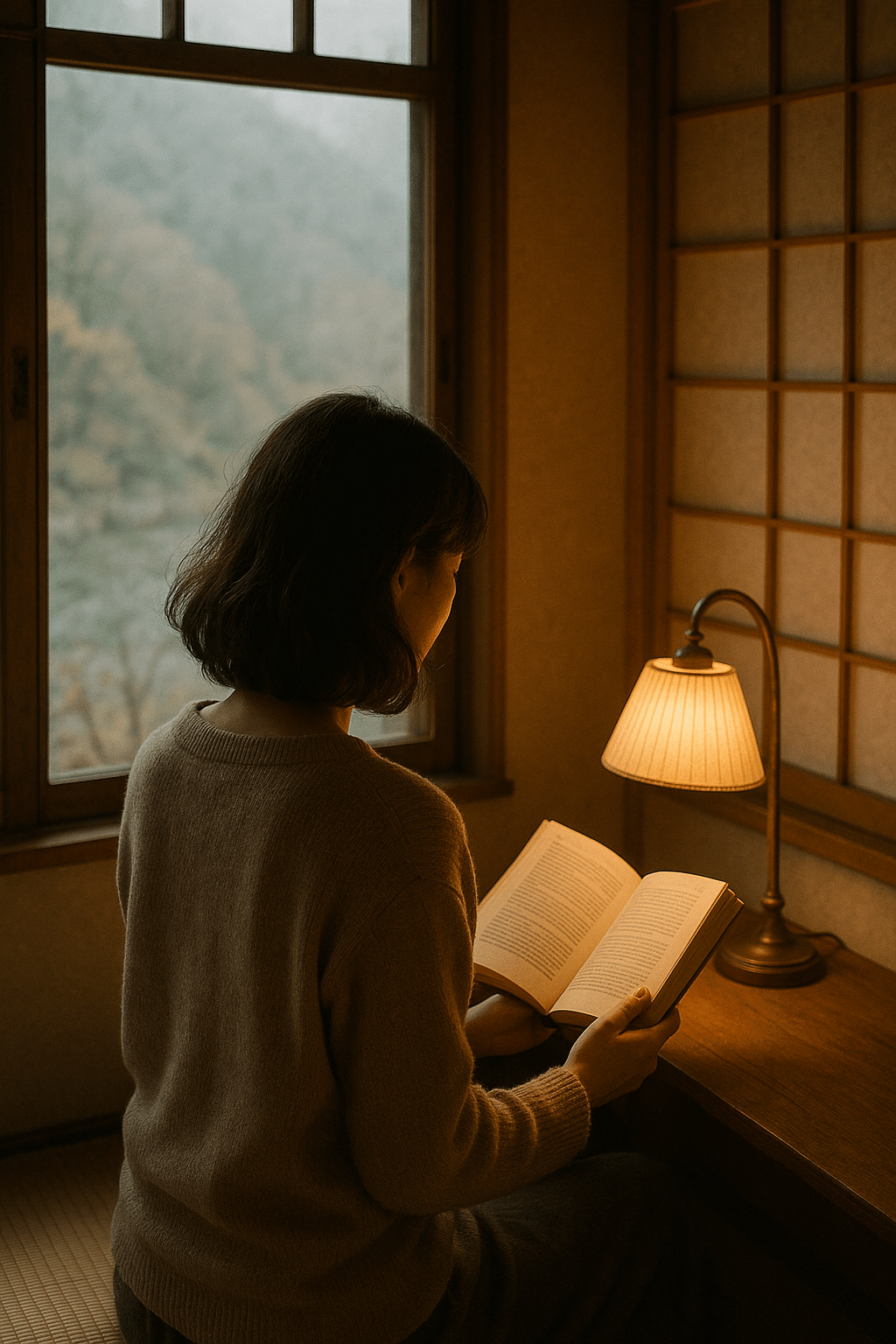

部屋には、読むための一冊も用意されていた。

どこかの誰かの思索や物語。

優しいあかりの下でページをめくると、

不思議と自分の内側にも物語が宿り始める。

温かな光は交感神経の興奮を鎮め、

深い集中と穏やかな覚醒をもたらす。

読書の中で「心が落ち着く」と感じるあの感覚は、

光の質が関係しているのかもしれない。

読むことと書くこと。

どちらも自分と対話するための小さな儀式だ。

──

この宿での“書く体験”は、

没入型リトリートにも近いものがある。

欧米では近年、「Writing Retreat」や「Silent Retreat」という言葉が広がりを見せている。

忙しさから距離を置き、

内なる声に耳を傾けるための滞在型プログラム。

実は日本にも似た文化があった。

かつての“湯治”だ。

農閑期に温泉地へ長期滞在し、

身体を癒し自然に身をゆだねる。

そんな文化が確かに存在していた。

この宿では、

湯治の精神をいまの時代に再編集し、

「自分と向き合う滞在」として

昇華しようとしている。

──

部屋に置かれたノートには、

宿からのささやかな問いが添えられている。

① 今日いちばん嬉しかったこと

② 最近うまくいかなかったこと

③ 誰にも言っていない気がかりなこと

④ 「もし本当は望んでいることがあるなら?」という問い

⑤ 未来の自分に宛てた手紙

書くという行為はただの記録ではない。

見えていなかった感情に気づき、

思い込みの正体を暴き、

少しだけ自分を許す時間になる。

ジュリア・キャメロンが提唱する「モーニング・ページ」や、ナタリー・ゴールドバーグの「ライティング・プラクティス」のように、

書くことで整うものがたしかにあるのだ。

──

誰かと過ごす旅もいい。

でも時には、

自分ひとりで泊まる旅もまたいい。

温泉地の風。

静かな客室。

ペン先の音。

そして何かに急かされない時間。

「旅を通じて何かが変わる」わけではない。

けれど、

自分と再びつながる感覚はたしかにある。

宿に泊まるという行為は、

身体を休めるだけでなく、

心をひらき、

未来への伏線をつくる時間にもなるのかもしれない。

そんな“滞在”のかたちが、

これからの時代には

必要とされていくのではないだろうか。